Eliana Brum

Nuestro mundo muere antes que nosotros

La vida que conocemos comienza a desaparecer lentamente, en un movimiento silencioso que se infiltra cada día, junto con aquellos que hicieron de nuestra época lo que es

EL PAÍS 19 AGO 2014 - 22:23 CEST

La expresión más perfecta que conozco para explicar la brutalidad del azar en nuestras vidas es la de Joan Didion. Ella dijo, con una simplicidad exacta: “La vida cambia en un instante. Te sientas a cenar y la vida que conocías acaba de repente”. Joan, periodista y escritora americana, escribió esa frase en su libro El año del pensamiento mágico, en el que narra la muerte repentina de su marido y su búsqueda por comprender lo incomprensible. Durante los últimos días, Renata, la mujer de Eduardo Campos, repitió a los amigos: “No estaba en el guion”.

No podría estar en el guion. Pocos hombres planearon su carrera política de forma tan meticulosa como Eduardo Campos. Y entonces, desayuna con la familia, embarca en un avión para continuar con su primera campaña presidencial, aquella que podría llevarlo a la presidencia de Brasil no ahora, pero sí en 2018, y muere. El gesto ancho de una vida interrumpida en un instante. Antes del final de la mañana él ya no está. Y los brasileños de cualquier ideología, o sin ella, son atravesados por la tragedia. La del hombre perdido, en su momento de máxima potencia, pero también la de ser alcanzado por la fuerza de lo incontrolable. Pienso que cada uno de nosotros, o por lo menos la mayoría, sintió la corriente de viento entre las costillas, aquella que está siempre allí, pero fingimos que no existe.

El drama de quien alcanzó la promesa de una vida larga es la soledad de estar vivo en una vida que ya murió

De hecho, la muerte –repentina o penosa, como en las enfermedades prolongadas, precoz o tardía– es, como sabemos, la única certeza de nuestro guion. Un día, simplemente, ya no se está. Como en la escena del documental de João Moreira Salles en que Santiago, el mayordomo que da título a la película, cita al cineasta Ingmar Bergman: “Somos muertos insepultos, pudriéndonos bajo un cielo cruento y vacío”.

Si hiciéramos un retrato ahora, de todos los vivos, tendríamos también un obituario: de aquí a 100 años estaremos todos muertos. Miramos por la ventana y todos los que vimos en su esfuerzo cotidiano, arrastrándose hasta la parada de autobús, sintonizando su radio preferida al sentarse en el coche, dando conversación en la panadería o expresando su odio y su miedo en pequeñas brutalidades serán finados (palabra de cierto simbolismo), a corto o largo plazo. Así como finado será aquel que espía el único paisaje que no cambia en una vida humana, el de que, para el individuo, el futuro está muerto.

La verdad, que tal vez no todos perciban, es que se muere poco a poco. No solo por la frase clásica de que comenzamos a morir al nacer. De que cada día siguiente arrastra el cadáver del día anterior. De que cada mañana es un día más – pero porque es un día menos–. Al entrevistar a los que envejecieron, los descubro sorprendidos por el drama menos nítido, aquel se infiltra lentamente en los intersticios de los días: el de que nuestro mundo muere antes que nosotros.

Ese es el susto de quien alcanzó la promesa de nuestra época, la de una vida larga. La de morir solo, incluso cuando se está rodeado por hijos y nietos. Solo, porque aquellos que sabían de él, aquellos que compartieron el mismo tiempo, murieron antes. Aquellos que conocieron el niño, se lo llevaron al partir. Los que lo vieron joven cargaron su juventud en recuerdos que desaparecieron porque ya no hay quién pueda acordarse de ellos. Solo, porque cierta forma de estar en el mundo acabó antes. La soledad de estar vivo en una vida que ya murió.

Poco antes de lanzar El año del pensamiento mágico, Joan Didion perdió su única hija. Después del marido, la hija. Era el dolor no nominable de la inversión de la lógica, la de sepultar a quien debería sepultarla. Pero era algo más allá, lo de convertirse en la mujer que quedó. Su siguiente libro, Noches Azules, habla de esa condición, la de haberse mantenido viva al envejecer. La de descubrirse sola y frágil, atenta a los escalones para no caer. Para mí, es un libro mejor que el primero, pero habla de algo aún más duro que la pérdida del compañero de una vida. Tal vez haya tenido menos éxito por hablar de ese dolor insoportable, en el que vivir más que su descendencia es tener que vivir la muerte que rebasa la muerte.

Pensaba que esa era una condición restringida a la vejez. La sorpresa final de que el mejor escenario, el de vivir más, era también el de perder más. Pero descubrí que ese morir comienza mucho antes. Y de forma aún más insidiosa. Estos meses de 2014 nos han mostrado eso con una fuerza tal vez mayor. Es una coincidencia, claro, no una confluencia escrita en las estrellas o en cualquier profecía. Nuestro mundo, en especial el de la gente con más de 40 años, porque es en esa altura que sentimos que ya tenemos un pasado y el futuro es una segunda mitad incierta, ha muerto mucho. Y rápido, a veces un sobresalto por día, a veces dos.

Cada uno tiene su susto. Creo que el mío fue con Nico Nicolaiewsky, que se llevó junto a él momentos en los que fui completamente feliz – y son tan raras la veces en que somos completamente felices – viendoTangos &Tragédias en el Theatro São Pedro, en Porto Alegre. Murió cinco días después de Eduardo Coutinho y Philip Seymour Hoffman, dos gigantes. Cada uno con su tragedia, abrieron un agujero en el paisaje del mundo. Después, José Wilker un día no despertó. Y no habría Vadinho para asombrarme.

Hay algo de desestabilizador en el acto de ser testigo del momento exacto en el que un inmortal muere

No paró más. De repente el mundo ya no tenía más a Gabriel García Márquez, Jair Rodrigues, Alan Resnais, Paco de Lucía, Shirley Temple, Luciano do Valle, Nadine Gordimer, Paulo Goulart, Bellini, James Garner, Rose Marie Muraro, Max Nunes, Plinio de Arruda Sampaio,Lauren Bacall. En el espacio de seis días de julio, Rubem Alves, João Ubaldo Ribeiro y Ariano Suassuna desaparecieron. Rubem Alves, que descumplía años en los aniversarios y decía que “la hora para comer fresas es siempre ahora”. De repente el mundo ya no tenía Vange Leonel. ¿Cómo es posible? Lo había leído en el Twitter un instante antes. Y Nicolau Sevcenko se fue horas después de Eduardo Campos.

Ninguna de esas personas convivía conmigo, y yo no frecuentaba la casa de ninguna de ellas. Ni siquiera vi nunca a la mayoría de ellas. De hecho, lo que de ellas vive en mí es independiente de su existencia física. Algunas son solo flashes de un cotidiano en el que aparecieron por décadas, sea en novelas, en la narración de un partido de fútbol, en un debate político. Otras, me constituyen. Sus libros y músicas no tienen edad, en las películas aún son jóvenes y bellas. Concretamente, debería hacer tan poca diferencia que estén o no aquí, en la insignificancia de los días, en una rutina que de cualquier forma no sería parte de mí, como Sófocles, que murió más de 2.400 años atrás, o Shakespeare o Beethoven o Picasso. O Machado de Assis. O Garrincha. Estos, que consiguieron trascender su vida al proporcionar trascendencia por la grandeza de su obra, para las generaciones sucesivas, al infinito, son inmortales. Es un hecho, todo el mundo lo sabe, pero descubro que no es tan así.

Un trabajador coloca un póster de García Márquez en una pared del Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México. /TOMÁS BRAVO (REUTERS)

¿Cuál es la diferencia de que Gabriel García Márquez esté vivo o muerto, si la oportunidad que podía tener de tomar un café con él era remota y siempre tendré mi El amor en los tiempos del cólera en el estante, para que él pueda revivir en mí? Lo que percibo es que hay una diferencia. Hay algo de melancólico, desestabilizador, en ser testigo del momento exacto en el que un inmortal muere.

Sospecho que, en aquel momento-límite en el que la vida se extingue, la permanencia de la obra hace poca diferencia. Tal vez el inmortal que muere cambiaría toda su inmortalidad por compartir una última vez una botella de vino con el mejor amigo o por otra noche de amor tórrido con la mujer que ama o solo por leer el periódico en la mesa de la cocina durante el desayuno. Tal vez el inmortal sea demasiado mortal en ese momento, sea demasiado parecido con todos los otros. Como dijo Woody Allen: “No quiero alcanzar la inmortalidad a través de mi obra. Quiero alcanzarla no muriendo”. Y desde entonces temo enfrentarme a su obituario en un titular de internet.

De cierto modo, es así que nuestro mundo comienza a morir antes que nosotros. No solo por la pérdida de nuestros seres queridos, sino también por la película que Philip Seymour Hoffman no hará o por el libro que Ariano Suassuna no escribirá mientras compartimos con él el mismo tiempo histórico. O simplemente porque ninguno de ellos pueda decir nada simple o incluso hacer alguna tontería, cualquier cosa de humano. De ellos nos quedaremos solo con lo que fue grande, incluso la estupidez tendrá que ser relevante para merecer permanecer en la biografía. Al tiempo que la muerte los devuelve de inmediato a la condición humana, los aparta para siempre de ella. E inmediatamente el bar de João Ubaldo ya no tendrá olor.

La primera vez que sentí la infiltración de algo irreversible en mi mundo fue con la muerte de Marlon Brando, hace diez años. La muerte aún no me afectaba como hoy, pero pasé algunos días prostrada por alguien que para mí ya había nacido inmortal. Me di cuenta entonces que era diferente recordarle gritando “Steeeeeeeela” en Un tranvía llamado deseo y, a la vez, poder mencionar cualquier cosa boba cómo: “Vaya, como está gordo ahora”. De repente, él no podía engordar ni asustarnos con su existencia descuidada. Solo quedaría lo grandioso. Y, por lo tanto, fuera de la vida. (De nuestra vida.)

Al tiempo que la muerte devuelve aquellos que admiramos a la condición humana, los aparta de ella para siempre

Marlon Brando, como García Márquez, como Ariano Suassuna, como tantos ahora, no se sabían míos, pero lo eran. Al dejarme, muero un poco. Una versión de nosotros muere siempre que muere alguien que amamos y que nos ama, porque esa persona se lleva su mirada sobre nosotros, que es única. Una parte de nosotros también muere cuando no podemos compartir más la misma época con quien hizo de nuestro mundo lo que es. Y ahora, me quedo esperando en cualquier momento una nueva noticia, porque sé que no dejarán de llegar.

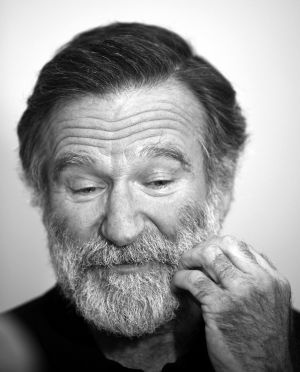

Tuve una reacción extraña al saber de la muerte de Robin Williams.¿Cuántos años tenía?, pregunté primero. Sesenta y tres. Y me sentí apuñalada con la respuesta. Muy pronto, muy pronto. ¿De qué murió? Parece que fue suicidio. Y me sentí de inmediato aliviada. Puede parecer sorprendente, pero mi alivio se dio porque de alguna manera era una elección. No era corazón, no era cáncer, no era AVC, no era avión. Por más terrible que sea el acto de interrumpir la vida, presupone, en cierta medida, una potencia y un control.

Se puede argumentar que una depresión o una desesperación impide la elección, pero creo que esa no es toda la verdad. Nuestras elecciones nunca son consumadas en condiciones ideales ni nuestro arbitrio es totalmente libre. Solo conseguimos hacer elecciones determinadas por las circunstancias de lo que vivimos y de lo que somos en aquel momento. Por más que nos sorprenda la oscuridad del hombre que nos dio tanta alegría, de alguna forma él eligió la hora de morir. Lo que para muchos fue razón para aumentar el dolor por su muerte, porque podría haber sido evitada, para mí fue alivio por no tener su vida interrumpida sin su conocimiento. De algún modo, me sonaría más insoportable si Robin Williams hubiera muerto tan pronto por un infarto o un accidente.

Creo más en la interpretación del periodista americano Lee Siegel, cuando dice que “tal vez haya sido la empatía que lo mató – y no su desesperación con el diagnóstico reciente de Parkinson-”. La capacidad de Robin Williams para vestir la piel del otro, de todos los otros, llevada a niveles casi insuperables. “Su necesidad pasional de transformarse en todos los que encontraba, cualquiera que fuera su origen étnico o social – como si con eso pudiera vencer su solitaria e irreversible finitud humana–". Hace algún tiempo el lento morir de su mundo lo asombraba, según los más próximos Robin parecía incapaz de superar la desaparición del amigo y del hombre que lo inspiró, el comediante Jonathan Winters, que se fue en abril.

Sus fans, las personas cuya vida su vida la hizo mejor, dejaron flores en los lugares en que vivieron sus personajes. Un banco de la plaza en la que grabó escenas de El indomable Will Hunting, con Matt Damon. La casa en la que fue La señora Doubtfire, la niñera. Era allí que moría para no morir nunca. Era allí que él jamás dejaría de estar. No hay lugar para la muerte. ¿Cómo habría lugar para la muerte? Pero es preciso dar un lugar a la muerte para que la vida pueda continuar. Es para eso que creamos nuestros cementerios dentro o fuera de nosotros. En general, más dentro que fuera. La vida es también cargar los muertos en el último lugar en que pueden vivir, en nuestras memorias. Y poco a poco nos hacemos un cementerio cada vez más habitado por aquellos que solo viven en nosotros.

La muerte de Robin Williams, Gabriel García Márquez, Ariano Suassuna y de tantos otros se llevó un poco de mí. Mi muerte se llevará un poco de ellos y de tantos, como el recuerdo de mis lágrimas al ver El club de los poetas muertos o la imagen de Aureliano Buendía que solo yo tenía o mi piedra del reino [en referencia a la novela Romance de la piedra del reino]. Muero un poco con cada uno de ellos porque viví un poco con cada uno de ellos.

Esa es la muerte silenciosa que se despliega cada día. Cuento mis inmortales aún vivos, los de lejos y los de cerca. Digo sus nombres, como invocándolos. Pido que no se apresuren, que no me dejen sola, que no me dejen sin saber de mí. El azar, la vida que cambia en un instante, me asusta tanto como ese mundo mío que muere despacio. Esa es la brisa casi imperceptible que adivino soplando en mis huesos. Muchas veces finjo que no la escucho. Pero ella continúa allí, intermitente, susurrando para que no me olvide de vivir.

Eliane Brum es escritora, reportera y documentarista. Autora de los libros de no ficción Coluna Prestes - o Avesso da Lenda, A Vida Que Ninguém ve, O Olho da Rua, A Menina Quebrada, Meus Desacontecimentos y de la novela Uma Dos.

PESSOA

Lars von Tier / Ninfomaníaca / Preencha todos os meus buracosEliane Brum / Limites da linguagem

Eliane Brum / O mundo da gente morre antes da gente

Eliane Brum / Vagina

Eliane Brum / Dois Josés e um Amarildo

Eliane Brum / Morrendo na primeira pessoa

Joan Didion/ A mulher que restou

Christopher Hitchens / A vida na "Tumorlândia"

Eliane Brum / O Brasil chega à Olimpíada sem cara

Eliane Brum / A merda é o ouro dos espertos

Eliane Brum / Os novos “vândalos” do Brasil

Eliane Brum / Kaique e os rolezinhos: o lugar de cada um

Eliane Brum / Nós, os humanos verdadeiros

Eliane Brum / Escutem o louco

Eliane Brum / Como se fabricam crianças loucas

Eliane Brum / A ditadura que não diz seu nome

Ridley Scott / Alien, o passageiro perdido de uma nave sem futuro

Lars von Trier / Nymphomaniac / Llena todos mis agujeros

No hay comentarios:

Publicar un comentario